芋焼酎の常識を打ち破る蔵

業界初の芋麹を使用した「芋100%焼酎」

芋焼酎の原材料は、さつま芋と米麹である。

そんな芋焼酎づくりの常識を打ち破り、原材料がさつま芋と芋麹という「芋100%」の芋焼酎を初めて誕生させたのが、国分酒造だ。

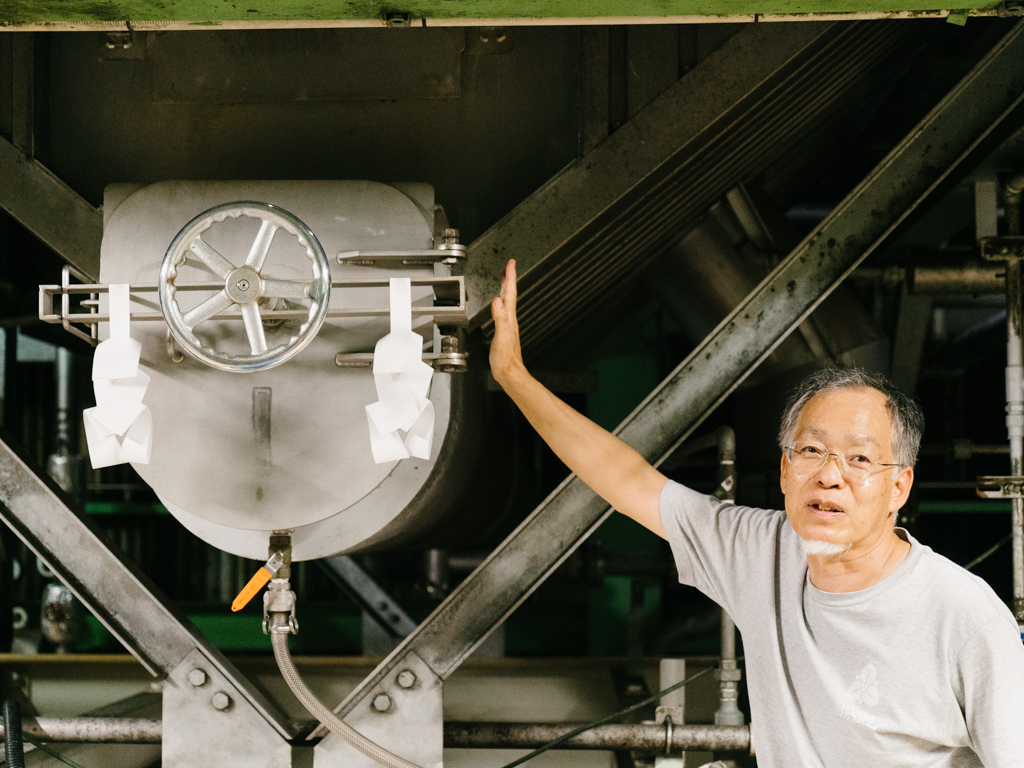

そのチャレンジの中心にいるのが、1986年(昭和61年)の国分酒造の焼酎造り開始とともに蔵に入った67歳の杜氏・安田宜久(やすだ・のぶひさ)さん。

「現代の名工」という肩書も持つ名人だが、とっても気さくで、焼酎造りのことになると話が止まらない。

芋100%の「芋麹 芋」に始まり、独特なライチ香を放ち、自らの名前を冠した「安田」など、今や蔵を代表する個性的な芋焼酎の数々を手掛けてきた安田さん。

名人に、誰もがやらなかった焼酎造りに挑んだ理由を聞いてみると、「偶然」と「挑戦」という、2つの言葉が浮かぶ。

芋焼酎界の“非常識”に、真っ向からチャレンジしてきたからこそ、今の国分酒造があるのだ。

「さつま芋だけで焼酎が造れないか?」と酒屋

そもそも、「芋麹」をつくるきっかけは何だったのか?

「地元の酒屋の跡取り息子から、さつま芋だけで焼酎が造れないかと相談されたんです。平成9年(1997年)のことです」

安田さんは、懐かしそうな様子で振り返った。

焼酎ブームの始まる前。

ディスカウント店の進出で、個人営業の酒屋は将来に危機感を抱き、何か目玉となる新商品を探していた。

米焼酎は米と米麹、麦焼酎も麦と麦麹で造ることができるのに、なぜ芋焼酎はさつま芋と米麹なんだろう?

当たり前の疑問ようで、芋焼酎業界では誰も取り組もうとしなかった酒屋の発想が、芋麹づくりのスタートになった。

安田さんは「技術的に難しいので、始めは乗り気じゃなかったんだけど」と振り返る。

米はアルコールをたくさんつくってくれるけど、芋はアルコールの出が悪いのだ。

でも、「酒屋の強い思いに根負けしました」と苦笑いする。

国分酒造としても、生き残りのために特徴ある焼酎づくりを目指していた時期。

「できないことはないかも。やるからには、成功しないと、造り手のプライドが許さなかったんです」と、杜氏の職人魂に火が付いた。

その年、安田さんは12月の最終仕込みで、業界初の「芋100%焼酎」にチャレンジした。

最終にしたのは、もろみが腐ったとしても、蔵にダメージが少ないためだ。

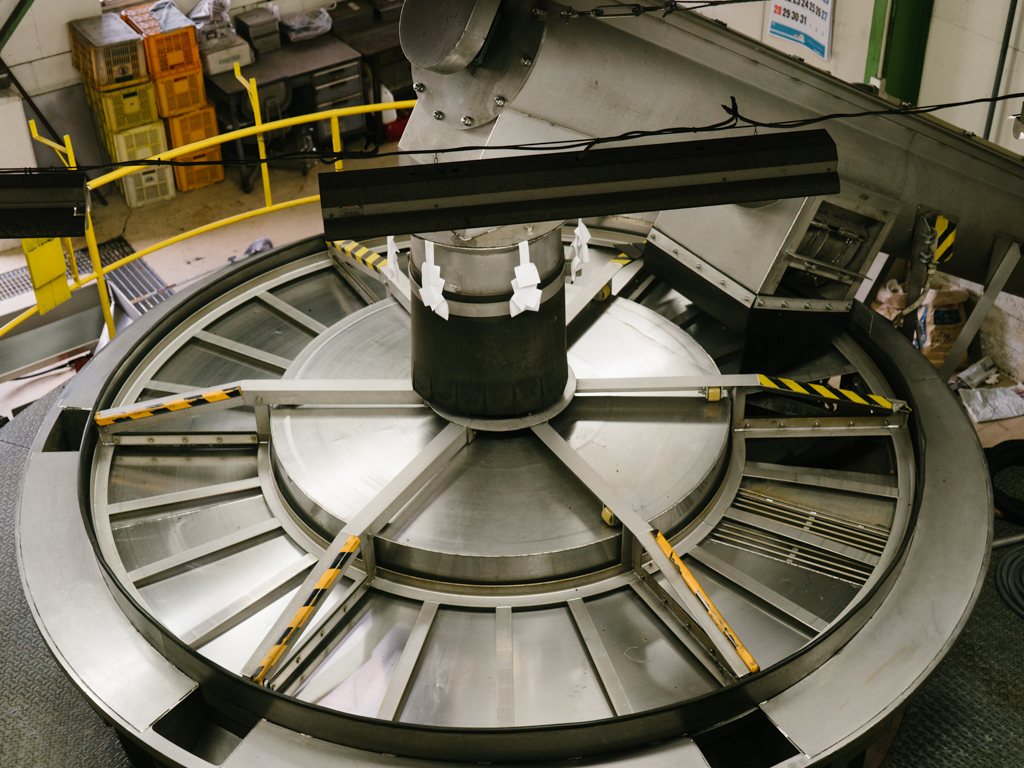

蒸かしたさつま芋に麹菌をふりかけて芋麹をつくり、そのまま芋麹だけを原料に仕込む「全麹仕込み」という手法を取った。

予想した通り、芋だけだと、アルコールの出が非常に悪い。

このままではもろみが腐ってしまう。

「失敗か。やはり駄目か・・・」

もろみを捨てようかという寸前、ようやくアルコールが出始めた。

蒸留すると、「ものすごく特徴的な香り。これが芋100%の香りなんだな」と頬が緩んだ。

通常、芋焼酎の原酒は35度以上あるが、この時のアルコール度数は、原酒で27度。

そのまま10ヶ月ほどタンクで寝かせると、安田さんの「芋臭いのでは」との予想と違い「意外とさらっとして、キレのある焼酎になりました」という。

原酒のまま、900ミリリットルで1000本。

銘柄「いも麹 芋」は、4ヶ月ほどで完売した。

ただ、その後は、味が安定せずに、試行錯誤の繰り返し。

「ようやくやり方が完成したなあと思うまでに、10年はかかりました」

67歳の杜氏は、感慨深げに振り返った。

大正の蔓無源氏で大正の焼酎づくり

予想外にすっきりしていた「芋100%焼酎」に対し、芋くささも味わえるような個性的な焼酎をつくろうと模索していた安田さん。

たどり着いたのが、大正時代の造りだった。

麹造りと発酵にゆっくりと時間をかけた大正の手法で、「大正の一滴」をつくった。

ところが、芋が「大正の芋ではない」との問題にぶち当たる。

そこで、探し当てたのが、蔓無源氏(つるなしげんじ)という品種だ。

大正時代につくられていて、いったん栽培が途絶えていたさつま芋。

鹿児島県の農業試験場に保管されていたのを10株分けてもらい、地元霧島市の農家・谷山秀時さんに頼んで育ててもらった。

ただ初年度は蔓無源氏の芋の収穫量が少なく、黄金千貫を6割以上ブレンドして仕込んだために、安田さんは「黄金千貫でつくった大正の一滴と味が変わらない」と、感じたという。

そこで、谷山さんに、翌年の蔓無源氏の栽培を断った。

栽培の難しい大正時代のさつま芋復活を、意気に感じて協力してきた谷山さんは、心底がっかりしたそうだ。

ところが、植え付けを断った直後だった。

国分酒造の笹山護社長が言う。

「偶然、蔵に来ていた福岡の酒屋に蔓無源氏の焼酎を試飲してもらうと、『これは今までの焼酎と違う! 絶対に販売するべきだ』と商品化を勧めてきんです」

酒屋の熱心さに促されるように、すぐに、谷山さんに連絡を取り、栽培の継続をお願いした。

「酒屋さんの意見がなかったら、蔓無源氏はなかったかもしれません。谷山さんには本当に感謝しています」と笹山社長は話す。

失敗から生まれたライチ香漂う「安田」

その谷山さんが、傷んだ蔓無源氏を持ち込んだのが、2012年の師走のことだった。

完熟しすぎて、ひどく傷んだ部分がカットしてある。

安田さんは困った。

プロの目から見れば、ろくな焼酎ができないことはすぐにわかる。

でも、一生懸命育てた作物をなんとか使ってもらいたい。

そんな農家の気持ちはよく分かる。

しかも、蔓無源氏の復活に協力してくれた谷山さんだ。

仕方なく、「完熟しすぎた」蔓無源氏100%で仕込んでみた。

だが、安田さんは「もろみの段階から腐った臭いだった」と言う。

蒸留しても、不快な臭いは残った。

蒸留酒造りのプロなら誰もが知る失敗の香り。

杜氏は「もう駄目だろう」と思った。

だが、笹山社長は「どうにかならないものか」と考えながら、毎日のように夕方になるとタンクをのぞいていたという。

すると、「夏場ぐらいから雑味が抜けて、フルーティーな香りが出始めたんです」と、眼鏡越しに笑みを見せる。

「僕はとうにあきらめていたんだけどね」

そう苦笑いする安田さんの名前を冠した焼酎は、実際に発売していみると、芋焼酎の概念を変えるようなフルーティーさが受けて、大反響を呼んだ。

「失敗作」が、「成功作」へ。

笹山社長の粘り強さが結実した瞬間だった。

「完熟芋」で芋焼酎を仕込むパイオニアに

ただ、「安田」に対する消費者の評価は高かったといえ、名杜氏はまだ完熟芋には、肯定的ではなかった。

「初年度は完熟し過ぎの蔓無源氏だったので、僕は絶対にあんな芋は使いたくないと思って、次の年はきれいな芋を使用したんです」と安田さん。

「そしたら、物足りないって言われてね」と頭をかく。

「だから、3年目から芋の貯蔵に取り組み、さらに5年目からは貯蔵庫をつくって、じっくり熟成させるようにしたんです。そうしたら、再び果実の濃厚な香りが漂う焼酎になったんですよね」

職人魂を持ちつつ、焼酎造りの固定概念をあっさりと捨てられる柔軟な思考で、さつま芋の持つ可能性を引き出してきた安田杜氏。

そして、10歳以上年上の名杜氏の酒造りに絶対の信頼を置き、新しい芋焼酎開発への道筋をつけてきた笹山社長。

国分酒造のチャレンジは、まだまだ続く。

国分酒造

1970年、国分市周辺の焼酎製造者10社による共同の瓶詰め工場としてスタート。1986年に焼酎造りを開始し、芋焼酎「さつま国分」を発売。現在は蔵の代名詞とも言える「芋麹」を使用した「さつま芋100%焼酎」が商品の4割以上を占め、使用する芋は「サツママサリ」と「蔓無源氏」のみ。ライチ香の「安田」に加え、今は柑橘系の香りの「フラミンゴオレンジ」が人気。文献を紐解きながら昔の焼酎の造り方で明治維新当時の芋焼酎を再現した「維新ノ一滴」など、個性的な焼酎を次々と発信している。